瓦尔特·本雅明简介

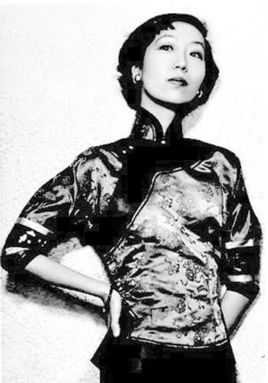

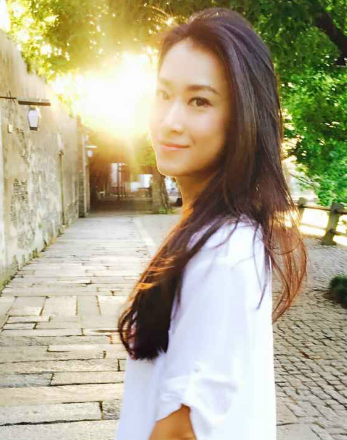

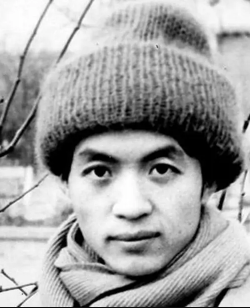

瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin,1892—1940) 德国犹太裔马克思主义文学评论家、散文家、翻译家和哲学家。出版有《机械复制时代的艺术作品》《发达资本主义时代的抒情诗人》《单行道》《柏林童年》等作品。被称为“20世纪欧洲最伟大的文学心灵之一”“欧洲最后一位文人”。 王凡柯 厦门大学外文学院欧语系副教授、系副主任。曾先后就读于北京外国语大学、哥廷根大学、复旦大学,获博士学位。主要研究方向为19至20世纪德语文学与美学、本雅明思想等,已发表相关论文若干,另有译作面世。

分享至: