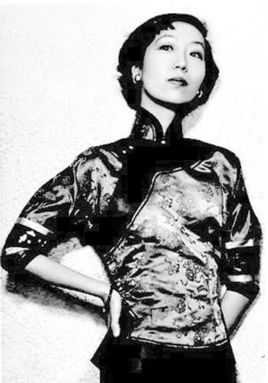

刘小枫简介

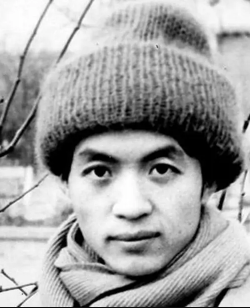

刘小枫,男,1956年生,四川重庆人。重庆29中毕业生。

1978年入四川外语学院,获文学士学位;

1982年入北京大学,获哲学硕士学位;

1989年入瑞士巴塞尔大学,获神学博士学位。

1993年起,任香港中文大学中国文化研究所研究员、北京大学比较文化研究所兼任教授。

现任中国人民大学文学院教授,博士生导师,中山大学“逸仙”讲座教授,博士生导师。

2011年7月1日起被聘为重庆大学兼职教授。

1956年出生在重庆的刘小枫,其父“念小学未毕,然一生嗜读古书”,他自述:“我自幼常听他念东坡、廖平、沫若的贤人经”。文革中,刘小枫读中学,父亲就开始令他死背唐诗、宋词和唐宋文,还对他讲《古文观止》。小学三年级那年,文革开始了,“高中最后一年有点醒事,偷读旧体诗、新诗、小说。高中毕业下乡落户后,才开始自修。友人从城里每隔两月寄几本欧洲古典小说,还帮我借旧高中英文教本,偷音乐理论书和唐宋笔记小说。三年半务农,成了全把式农民,也还读了些杂书。返城后在重庆图书馆做学徒工,这个原为纪念罗斯福总统建的图书馆有不少英文书。借书有限制,目录还是可以随便看。闲翻英文书目录卡片给我很大刺激,若不通西文,等于半盲,于是开始自学法语。不久大学开考,我的考分不高不低,进了外语学院。大学四年,多不务专业,有计划地读文史哲书。”

1982年,大学毕业,他考进北京大学读研究生,专业是当时正风靡的美学。但美学作为专业,显然无法容纳他的野心,于是触类旁通,从美学流窜到了哲学。如果说大学本科四年是他打基础的几年,那么硕士研究生阶段的三年则是他在思想上雏形渐具的时期。1985年,获哲学硕士学位后,他进入深圳大学中文系任教。但他在这一年的真正大事是出版了第一部个人作品《诗化哲学》。在山东人民出版社出版的这套丛书中,这本也许是唯一一本在当时的“文化热”、“哲学热”中引起轰动的。《诗化哲学》以其独特的思路与表达方式取得了成功,时人为之侧目。随后成为1980年代三套影响一时风气的丛书之一“文化:中国与世界”的副主编。在同代学人中,他是当之无愧的出类拔萃的一个。

两年后的1988年,他再度出击,由上海人民出版社出版了他的第二部个人专著《拯救与逍遥》,作为“文化:中国与世界”丛书之一。2000年,三联出版社出版了此书的修订本,至今仍有许多人认为,这本书是他后来众多作品中最有价值的一本。据他自己在修订本的序言中说,这本书原来是由时任深圳大学中文系主任的乐黛云主编的“比较诗学”丛书中的一种。在“中西诗学比较”的葫芦里,他卖的其实是中西文化精神比较的药。其时,他已逐渐抛弃了一度曾十分喜欢的庄子哲学,而进入神学,基督神学对他思想的影响在这时已很强烈。但他并未能在当时盛行的“文化热”大潮中免俗,而是积极地参与了这一讨论。他在此书中提出的一个观点在当时令许多人感到十分震惊:中断中国文化传统。汪晖在写于1994的论文《当代中国思想状况与现代性问题》中称这部书是最能反映当时盛行的“韦伯命题”,即中国没能产生资本主义,是因为中国的文化传统不利于资本主义发育。直到今天,同样的论调仍然有人不时提起。

分享至: